En estos primeros días de mayo el sol descarga de manera espectacular su mejor luz sobre Madrid. Que está radiante. La noche se retrasa. Y el día se alarga, permitiendo que la calles permanezcan concurridas cuando no rebosantes de alegre murmullo. La plaza de Santa Ana, con sus diferentes cervecerías, es un lugar de cita para disfrutar de la nueva temperatura primaveral. Y, por ende, del bullicio vespertino. Frente al Teatro Español, Lorca sujeta una alondra a punto de iniciar el vuelo. Se trata de un bronce relativamente reciente, pero distintivo. Santa Ana es una de las plazas más distinguidas de Madrid, cuya actual distribución se debe a José Bonaparte. Que fue un rey que se esforzó por embellecer la ciudad, aunque no ha sido lo suficientemente reconocido por ello. La plaza surgió tras la Desamortización. Pués allí estuvo el convento de las Carmelitas Descalzas. Hemingway disfrutó de este emplazamiento. Y también las principales cuadrillas de los toreros de época que se alojaban en el Hotel Victoria. Indisolublemente unido a establecimientos centenarios del entorno como la Cervecería Alemana. Y la confitería La Suiza. Desde 1911 radica, justo en su confluencia con la calle Nuñez de Arce, un viejo colmado flamenco, hoy tablao, llamado Villa-Rosa en cuya fachada lucen azulejos con escenas andaluzas (y madrileñas) del pintor ceramista Alfonso Romero Mesa. Nacido en Montellano, pero formado en las mejores alfarerías de Triana. Villa-Rosa es uno de los locales que ofrecen flamenco en Madrid, con la particularidad de que siempre acogió entre sus paredes este tipo de espectáculos. Por sus salones (y reservados) pasaron Alfonso XIII y el torero Lagartijo. También Manolete. Y ya después Dominguín y Ava Gardner. Pese a que los madrileños dejaron de acudir a los tablaos flamencos en la década de los setenta, Villa-Rosa es hoy día, gracias al boca a boca, un lugar de referencia para los jóvenes de los diferentes paises de Europa que vuelan en low-cost los fines de semana a Madrid para conocer la diversidad de costumbres de nuestro paisaje urbano. Entre ellas, el flamenco. Y sus salones se llenan cada noche (y gracias a sus precios populares) con clientes de este tipo deseosos de presenciar el cuadro de jóvenes artistas -Eva La Lebri, Lucía La Piñona, Víctor El Tomate, Jonatan Miró- que han tomado el relevo de los grandes del cante (y del baile) que desde hace más de un siglo por allí pasaron. En la puerta de Villa-Rosa, encadenando reclamos en diferentes idiomas, se encuentra Luis Mazarrasa Mowimckel, nacido hace 54 años en Santander. Políglota. Licenciado en Derecho. Master de la Escuela de Periodismo del diario El País (primera promoción). Corresponsal un tiempo de la Cadena Ser en Jerusalen. Jugador profesional de póquer. Autor de 44 libros de viajes, entre ellos uno de Siria concluido semanas antes de estallar el levantamiento contra El Assad. Emparentado por vía materna con una importante saga de políticos noruegos de adscripción socialdemócrata. Y sobrino por vía paterna de Juan Antonio Agüero González, aquel joven cántabro de familia acomodada que cambió los estudios de Derecho, tras estudiar bachillerato en Valladolid, por una guitarra flamenca. Para acompañar a la bailaora Carmen Amaya en sus giras mundiales. Y convertirse en su galán (y esposo) payo.

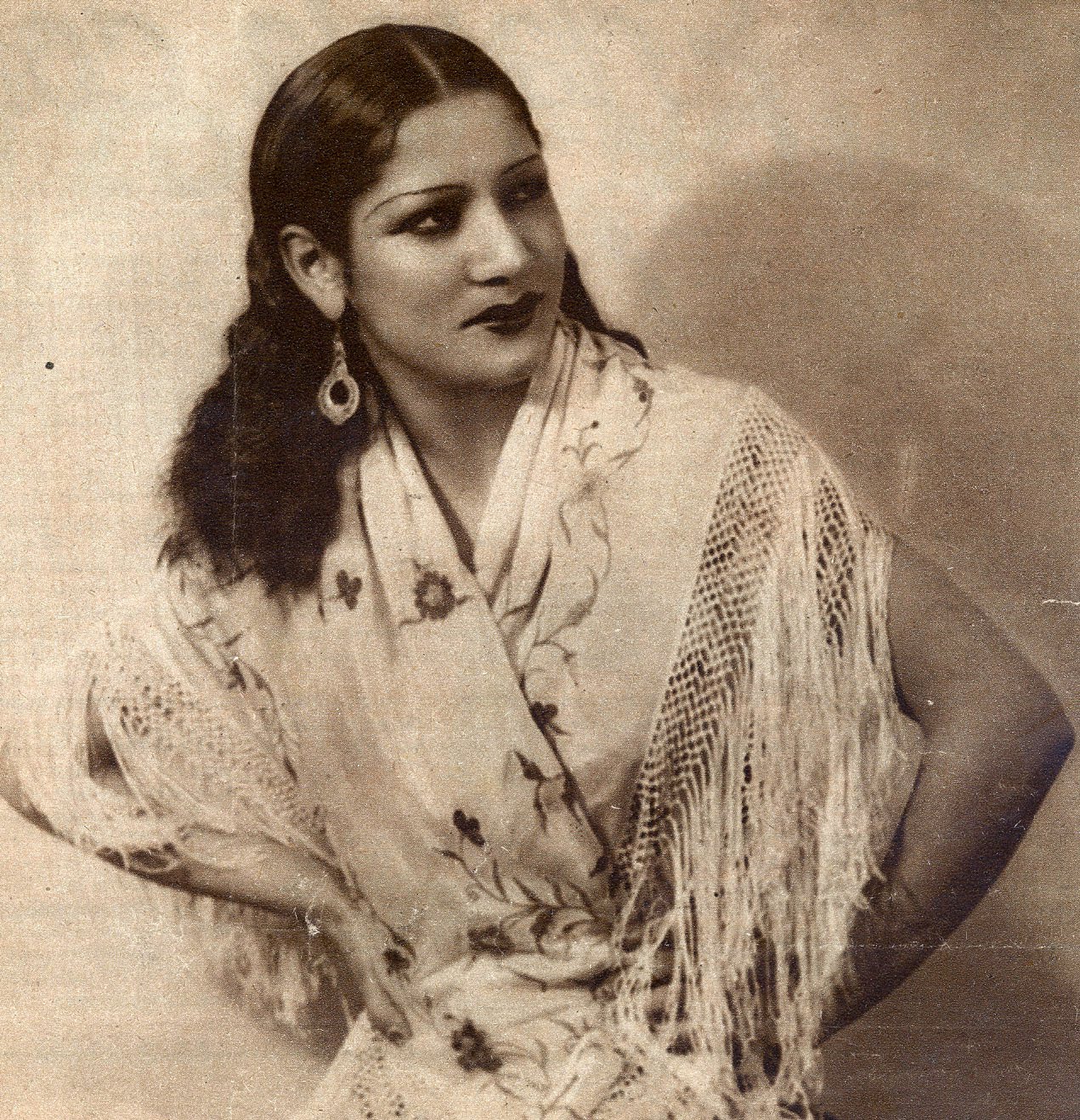

En los años setenta los porteros de los tablaos madrileños eran por lo general flamencos. Me viene al recuerdo el genial Caramelito de Cádiz, educado en el trato. Y siempre expuesto a la inclemencia de la noche a las puertas de Torres Bermejas, local ubicado en una de las calles que desembocan en la Gran Vía. En estos tiempos de penuria (y tristeza), empleos por horas como el de Caramelito lo ocupan licenciados en Derecho. O masteres en Periodismo con dominio de varios idiomas. Mazarrasa es feliz con lo que hace porque lleva décadas buscándose la vida con recursos ingeniosos. Son ya varios los días que acudo al atardecer a las puertas de Villa-Rosa porque me gusta conversar con él. Es generoso. Y rápido en reflejos. Con la elegancia que le carateriza, siempre me invita a pasar a la cantina para tomar una copa como cortesía personal. Pero yo prefiero quedarme en la puerta. Observando como trabaja. Y como emplea sus diferentes idiomas para el reclamo de clientes. Inglés. Francés. Alemán. E incluso ruso. Me cuenta que como jugador de póquer profesional ganó 72.000 euros en 22 meses, lo que le permitió vivir holgadamente durante ese tiempo. Y que con las guías -una manera de viajar por el mundo-, su destreza con las escaleras, full o tríos, más las temporadas en Villa-Rosa, gana lo sufiente para vivir de manera tranquila. Me admiran este tipo de personas. Porque atesoran historias para novelar. O para llevarlas al cine. En el siglo XIX sus antepasados regentaba una naviera que unía Bergen, otrora ciudad hanseática ubicada en la actual Noruega, con el puerto de Boston. Primero con clíperes de tres mástiles. Y después con navíos de vapor. Todavía la naviera existe, e incluso bajo la firma Mowinckel, pero ahora opera con buques-tanques que transportan petróleo, gas licuado y otros productos químicos. Carmen Amaya murió en 1963 en Begur enamoradísima hasta ese mismo instante de su marido Agüero. Y éste de ella. Pero no yace allí. Ni tampoco en Barcelona, cerca de aquel poblado de barracas de chamizo próximo a la Barceloneta donde nació en 1913. Sino en Santader, en el panteón familiar de los Agüero. De manera sencilla. Y sin que su nombre figure en la lápida. Fue ese el deseo de su marido, quince años menor que ella. Y con quién se casó a las siete de la mañana en la barcelonesa iglesia de Santa Mónica. En las Ramblas, ya en el vestíbulo del puerto. Para que nadie ajeno a la familia pudiera convertir la boda en un hervidero de gentes. Amaya pasó por el Carnegie Hall, de Nueva York. Y por Princess Theatre, de Londres. El presidente Franklyn D. Roosevelt le regaló una bolero con incrustaciones de brillante. Y la reina Isabel de Inglaterra pidió conocerla personalmente. Junto a Agüero fueron teloneros de Elvis Presley. Y también formando pareja actuaron en los desposorios del rey Faruk de Egipto. Cuando murió Carmen a los 46 años, Agüero le cedió a los sobrinos de la bailaora los derechos artísticos que le correspondían. Regaló Mas Pinc, la propiedad del siglo XVIII de la Costa Brava en la que residían ambos, al municipio de Begur. E inició un viaje a la melancolía por el recuerdo de su esposa que le costó años detener.

En los años setenta los porteros de los tablaos madrileños eran por lo general flamencos. Me viene al recuerdo el genial Caramelito de Cádiz, educado en el trato. Y siempre expuesto a la inclemencia de la noche a las puertas de Torres Bermejas, local ubicado en una de las calles que desembocan en la Gran Vía. En estos tiempos de penuria (y tristeza), empleos por horas como el de Caramelito lo ocupan licenciados en Derecho. O masteres en Periodismo con dominio de varios idiomas. Mazarrasa es feliz con lo que hace porque lleva décadas buscándose la vida con recursos ingeniosos. Son ya varios los días que acudo al atardecer a las puertas de Villa-Rosa porque me gusta conversar con él. Es generoso. Y rápido en reflejos. Con la elegancia que le carateriza, siempre me invita a pasar a la cantina para tomar una copa como cortesía personal. Pero yo prefiero quedarme en la puerta. Observando como trabaja. Y como emplea sus diferentes idiomas para el reclamo de clientes. Inglés. Francés. Alemán. E incluso ruso. Me cuenta que como jugador de póquer profesional ganó 72.000 euros en 22 meses, lo que le permitió vivir holgadamente durante ese tiempo. Y que con las guías -una manera de viajar por el mundo-, su destreza con las escaleras, full o tríos, más las temporadas en Villa-Rosa, gana lo sufiente para vivir de manera tranquila. Me admiran este tipo de personas. Porque atesoran historias para novelar. O para llevarlas al cine. En el siglo XIX sus antepasados regentaba una naviera que unía Bergen, otrora ciudad hanseática ubicada en la actual Noruega, con el puerto de Boston. Primero con clíperes de tres mástiles. Y después con navíos de vapor. Todavía la naviera existe, e incluso bajo la firma Mowinckel, pero ahora opera con buques-tanques que transportan petróleo, gas licuado y otros productos químicos. Carmen Amaya murió en 1963 en Begur enamoradísima hasta ese mismo instante de su marido Agüero. Y éste de ella. Pero no yace allí. Ni tampoco en Barcelona, cerca de aquel poblado de barracas de chamizo próximo a la Barceloneta donde nació en 1913. Sino en Santader, en el panteón familiar de los Agüero. De manera sencilla. Y sin que su nombre figure en la lápida. Fue ese el deseo de su marido, quince años menor que ella. Y con quién se casó a las siete de la mañana en la barcelonesa iglesia de Santa Mónica. En las Ramblas, ya en el vestíbulo del puerto. Para que nadie ajeno a la familia pudiera convertir la boda en un hervidero de gentes. Amaya pasó por el Carnegie Hall, de Nueva York. Y por Princess Theatre, de Londres. El presidente Franklyn D. Roosevelt le regaló una bolero con incrustaciones de brillante. Y la reina Isabel de Inglaterra pidió conocerla personalmente. Junto a Agüero fueron teloneros de Elvis Presley. Y también formando pareja actuaron en los desposorios del rey Faruk de Egipto. Cuando murió Carmen a los 46 años, Agüero le cedió a los sobrinos de la bailaora los derechos artísticos que le correspondían. Regaló Mas Pinc, la propiedad del siglo XVIII de la Costa Brava en la que residían ambos, al municipio de Begur. E inició un viaje a la melancolía por el recuerdo de su esposa que le costó años detener.

Mazarrasa salta de los veleros que unían Bergen con Boston a la vida de Carmen Amaya con la misma facilidad con que domina su cartera de idiomas. E incluso con la misma naturalidad con que invita a pasar al interior de Villa-Rosa a los jóvenes turistas de diferentes nacionalidades que preguntan por el espectáculo. Agüero falleció hace ya unos años, pero él lo conoció cuando se desplazaba de Barcelona a Madrid. Ya en sus últimos años. Con lo justo en el bolsillo, aunque siempre elegantemente vestido. Y residiendo en la consulta que en la Gran Vía poseía un hermano médico estomatólogo, en cuya sala de visitas dormía cada noche. Después de iniciarse en el baile de niña, haber actuado de adolescente para Alfonso XIII, recorrer durante años el mundo y protagonizar una veintena películas -la última Los Tarantos, de Rovira Beleta-, Carmen Amaya murió pobre. E incluso rodeada de deudas. No era mujer de joyas. Tampoco de lujos. Y lo que ganaba se lo gastaba en mejorar su compañía de danza. Dejó de herencia dos baules de teatro, con fotos de sus giras, recortes de periódico, indumentaria de baile y seis cartones al óleo pintados por ella misma meses antes de morir. Y pese a que inicialmente fue enterrada en el cementerio de Begur, en una austera sepultura rodeada por cuatro farolillos alumbrados por mariposas de aceite, años después sus restos hicieron un segundo viaje a Santander para reposar por siempre en Ciriego. La muerte de Carmen Amaya convocó en Begur a gitanos de todas partes del mundo. Hubo algunos presos que protagonizaron fugas desde algunas cárceles españolas para decirle su último adios. Y la Guardia Civil le llegó a hacer un pasillo al féretro. En vida, Carmen fue una mujer de embrujo y nervio, temperamental y mediterránea, de cuerpo diminuto y salvaje en el baile. De ella escribió Jean Cocteau: “Es como el fuego”. Con el tiempo, Agüero volvió a casarse. Y él y su segunda esposa -con la que tuvo una hija- montaron el Tablao de Carmen en el Poble Espanyol de Montjuïc. Que viene a ser como la versión barcelonesa de Villa-Rosa, pero dedicado a Carmen Amaya. Bergen, Begur y Santander tienen de común el mar. Pero también a Mazarrasa. El pase de las ochos y media en Villa-Rosa acaba de comenzar. El aforo está al completo. Y sobre las tablas, antes de que arranquen en el baile Lucía La Piñona y Jonatan Miró, interpreta una soleá Eva La Lebri, curtida en los cantes de Lebrija, Jerez y Cádiz. En la calle, Mazarrasa va reuniendo clientes para el pase de las once. Una pareja de Montenegro. Un grupo de francesas de Metz. Italianos, alemanes y británicos. Un emigrante bulgaro acompañado de familiares que han venido a visitarle a Madrid. Rusos que no se relacionan entre sí. Un americano que le da una propina de cinco euros. Mexicanos, colombianos y argentinos. También jóvenes españoles. A esta plaza de Santa Ana sólo le falta hoy la tripulación noruega de un cliper desplazada desde el puerto de Santander ansiosa por conocer las costumbres de los españoles. Y del casticismo madrileño. Que no riñe con el flamenco. Pero el Cutty Sark sólo está visible aquí en las etiquetas de las botellas de whisky alojadas en las estanterías de la cantina de este viejo colmado flamenco de artísticos azulejos pintados por el ceramista Romero Mesa. También en la memoria gráfica (y entretenida) de un polizón urbano llamado Luis Mazarrasa Mowinckel. Y un griterío, un amontonamiento/ en aquel aire cálido./ Y olor a hogueras, que no tienen tiempo./ Siempre a espaldas del tiempo./ Y nada más que ojos oscuros/ para mirar, mirar, mirar… (1)

(1) La fuente de Carmen Amaya, poema de José Hierro (Del Libro de las alucinaciones, 1964).